皆さん、こんにちは。東京都江戸川区を拠点に耐火被覆工事を手がけている、株式会社實川耐工です。

かつては家庭用品や建材などに幅広く使用されていたアスベスト(石綿)は、健康へのリスクが明らかになってから段階的に使用が制限されるようになり、現在は全面的に使用が禁止されています。

この記事ではそんなアスベストについて、使用禁止になった歴史や背景、使用されていた場所、今後の課題について解説します。

■アスベストはいつから使用禁止になった?

日本におけるアスベストの使用が完全に禁止されたのは、2012年です。そこに至るまでには段階的に規制されてきた過去があり、2004年には1重量%を超える石綿含有建材など10品目の製造が禁止となり、2006年には0.1重量%を超える石綿含有製品も使用禁止となりました。一部に猶予措置がありましたが、2012年にはその猶予措置も撤廃され、アスベストの使用が完全に禁止されました。

ここではアスベストが使用禁止になるまでの各段階における規制について解説します。

・1975年:5重量%を超える石綿の吹き付けを原則禁止

特定化学物質等障害予防規則が改正され、石綿含有率が重量の5%を超える建材を用いた吹き付け作業が禁止されました。

・1995年:1重量%を超える石綿の吹き付けを原則禁止

特定化学物質等障害予防規則が改正され、石綿含有率が重量の1%を超える建材を用いた吹き付け作業が禁止されました。また、労働安全衛生法施行令の改正により、アモサイト・クロシドライト製品の製造等が禁止されました。

・2004年:1重量%を超える石綿含有建材等、10品目の製造等禁止

安全衛生施行令の改正により、1重量%を超える石綿含有建材・製品10品目の製造や輸入等が禁止されました。

・2006年:0.1重量%を超える石綿含有製品を使用禁止(一部猶予措置あり)

安全衛生施行令の改正により、0.1重量%を超える石綿含有製品の製造や輸入、譲渡、提供、使用が原則として禁止されました。

・2012年:0.1重量%を超える石綿含有製品使用禁止の猶予措置撤廃

これまで一部に適用された猶予措置が撤廃され、0.1重量%を超える石綿含有製品の製造や輸入、譲渡、提供、使用が禁止となり、法令上アスベストの使用等が全面的に禁止となりました。

■アスベスト(石綿)の使用が禁止された背景

アスベストの使用が禁止された背景には、アスベストによる健康への悪影響が確認されたことにより、社会の関心が高まったことがきっかけとして挙げられます。アスベストは繊維が非常に細く、空気中に舞い上がりやすいという特徴があり、吸い込むことで石綿肺や肺がん、悪性中皮腫などの疾患を引き起こす可能性があります。

世界的な流れとしては、1972年に国際労働機関(ILO)と世界保健機関(WHO)がアスベストの発がん性を認め、1989年にはWHOがアスベストの使用禁止を勧告しました。その際、アメリカやイギリス、フランスなどの先進国では速やかに使用禁止措置が取られています。

日本においても、1975年から環境庁が大気中のアスベスト濃度の測定法の検討を開始したり、アスベストの使用等に対して段階的な規制をしたりと、対策が進められました。アスベストの健康被害が社会問題化したのは、2005年に大手機械メーカーの工場で当時の従業員やその家族、周辺住民に複数の中皮腫患者や死亡者が出ていることが明らかになったことがきっかけといわれています。

その後もアスベストによる労働災害などが相次いで発覚したことで、日本においてもアスベスト規制への対応がより進んだといえるでしょう。現在ではアスベストにおける労働災害はほぼ発生していませんが、まださまざまな建造物に多くのアスベストが残っていることが考えられます。

建物の解体や改修を行う際には、アスベストの存在を念頭に置き、適切な調査や安全対策を徹底することが求められます。

■アスベストはどのような場所で使用されていた?

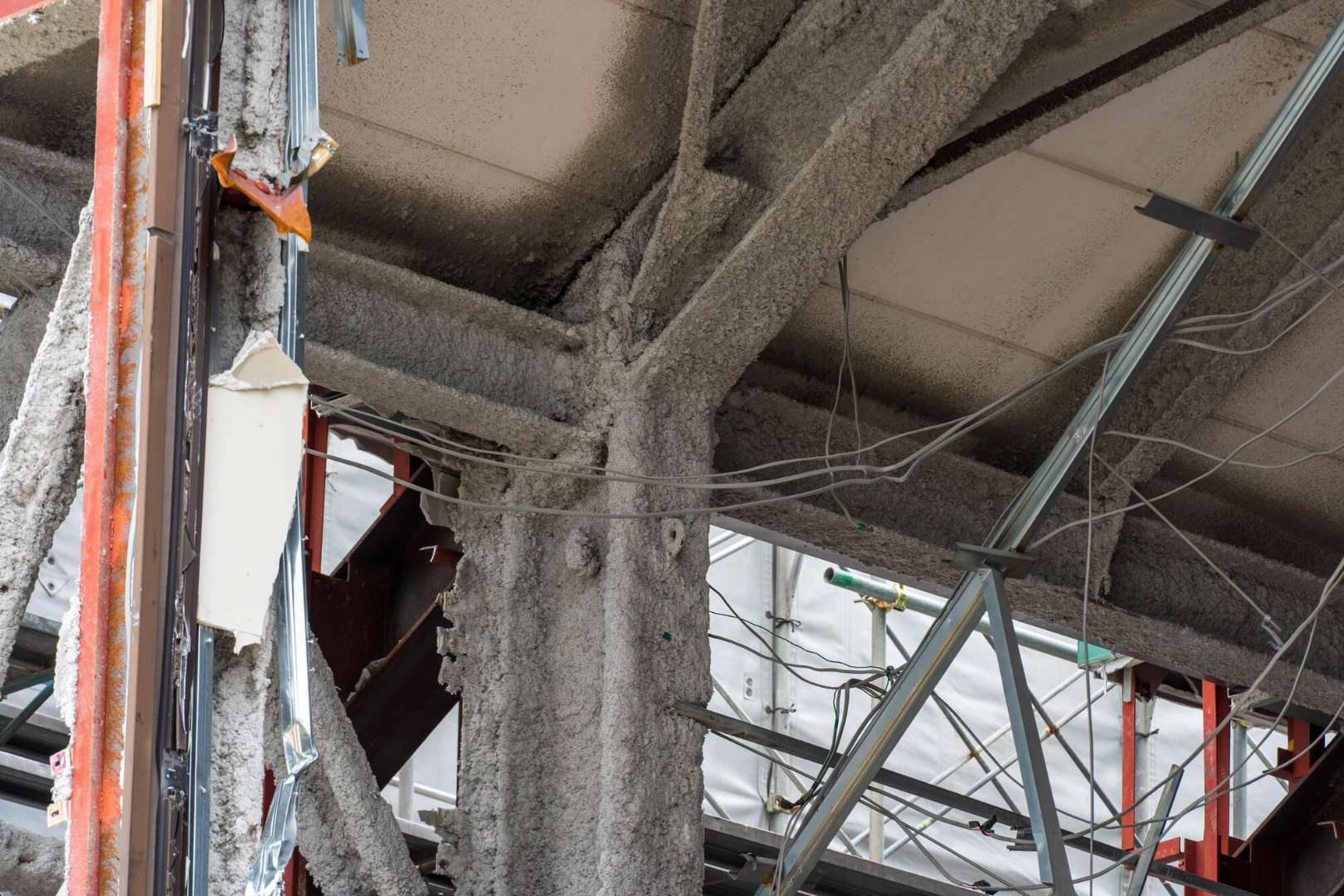

アスベストは耐火性や断熱性、防音性、絶縁性などに優れており、酸やアルカリなどの化学薬品にも強く、丈夫で変化しにくいという性質があります。安価で入手しやすいこともあって、建築材料や工業製品などに幅広く使用されてきました。

建築材料としては、外壁や屋根、軒裏、煙突、天井、壁、床の下地、鉄骨の柱や梁、吹付け材、断熱材、吸音材、耐火被覆材、和室の砂壁など、さまざまな箇所で使用されていました。ほかにも摩擦材として自動車やエレベーターなどのブレーキやクラッチなども挙げられます。

また、洗濯機や冷蔵庫、掃除機、エアコン、アイロン、こたつ、ヘアドライヤーなどの電気製品、ストーブやファンヒーター、ガスコンロ、ボイラーなどのガス・石油製品などの一部にもアスベストが使用されていました。

経済産業省が行った調査では、2005年12月28日時点で185社774製品にアスベストが使用されていたことが判明しています。

出典:環境省「アスベスト含有家庭用品の廃棄について」

》解体工事の前に知りたい!アスベストが使用されている建物の年代を判定する方法とは?

■今後必要になる対応と課題

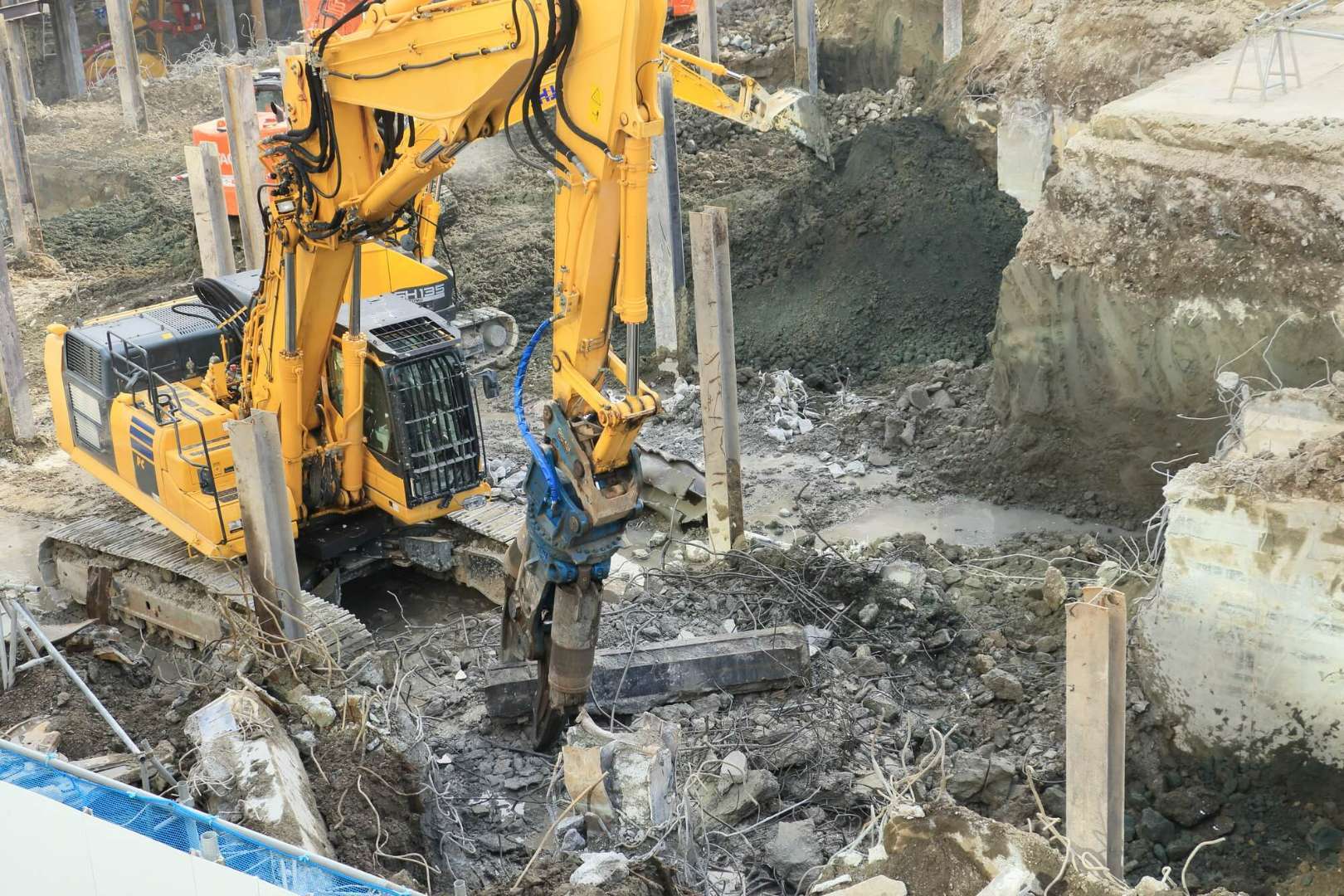

アスベストが含まれた建材を使用して建てられた古い建物は現在でも数多く残っており、建物の解体のピークは2030年ごろになるのではないかと見込まれています。そのため、アスベストが含まれた建材を使用した建物の解体や改修における飛散防止対策が新たな課題として対応が進められています。

具体的には、2021年4月に大気汚染防止法の一部が改正され、アスベストの飛散防止対策が強化されました。改正法には事前調査の義務化や、届出の明確化、有資格者による立会い、作業の記録など、アスベストの処理における新たな対応が多数盛り込まれています。

また、作業基準遵守義務は下請負人にも適用されるため、法改正の内容を正確に理解して確実に対応できるようにすることが求められます。

》アスベスト調査の義務化はいつから?調査対象の工事や罰則を徹底解説!

》アスベスト事前調査が不要な場合とは?対象外になる条件と、みなし判定についてわかりやすく解説

■まとめ

アスベストはかつて建築材料や電化製品、ガス・石油製品などに広く使用された素材であったものの、健康への悪影響が確認されてからは、1975年以降、法規制が段階的に実施されてきました。2012年に全面使用禁止となり、現在ではアスベストが使用された建物の解体や改修についての対策が課題となっています。

アスベストは健康へのリスクはもちろん、適切な対応が行われない場合は法的な責任問題にも発展してしまいます。建物の解体や改修を行う際には、アスベストについて適切な調査を行い、十分な安全対策を講じることが重要です。関連法令などを十分に理解し、正しい対応ができるようにすることが求められています。

■アスベスト除去から耐火被覆工事まで株式会社實川耐工にお任せください。

實川耐工は、耐火被覆工事の専門業者です。弊社ではアスベスト除去から耐火被覆工事まで一貫してお受けできるのが強みです。圧倒的な施工スピードと仕上がりの見た目の美しさ、臨機応変な対応力により、幅広いご要望に対応することが可能です。

弊社は若いスタッフを中心とし、体力と機動力に自信をもって対応しております。対応も施工もスピーディーさが強みで、迅速に打ち合わせや調査を実施し、最適な施工をご提案することが可能です。現場の状況や被覆材の劣化具合に合わせた工法を瞬時に判断し、臨機応変な対応力と柔軟性を持って施工いたします。

東京都以外にも、関東一円の耐火被覆工事に対応いたします。遠方の作業にも駆けつけますので、建物の耐火性を高めたいとお考えの方は、ぜひ實川耐工へお気軽にご相談ください。

▼関連記事▼

》ロックウールとアスベストの見分け方は?それぞれの特徴やよく使用されている場所を紹介!

》耐火被覆工事とは? 目的や必要性、ルールを解説!

》耐火被覆の工法の種類とそれぞれの特徴を解説!

》火災による建物の倒壊リスクを減らそう!耐火被覆工事のメリット・デメリットを詳しく解説