皆さん、こんにちは。

東京都江戸川区を拠点に耐火被覆工事を手がけている、株式会社實川耐工です。

テナントの退去時、原状回復で「スケルトン渡し」を求められ、その範囲や解釈、思わぬ費用でお困りではありませんか?

「契約書にはスケルトンと書いてあるが、具体的にどこまで解体すればいいのか…」

「解体工事の見積もりを取ったが、後から追加費用を請求されないか不安だ…」

このようなお悩みは、ビルオーナー様、退去されるテナント様、双方にとって非常に切実な問題です。

この記事では、単なる言葉の意味だけでなく、賃貸契約における法的な位置づけから、解体工事を始めてから発覚する、絶対に知っておくべき「2つの重大なトラブル」まで、専門家の視点で徹底的に解説します。

最後までお読みいただければ、予期せぬトラブルを回避し、貸主・借主双方が納得のいく原状回復を進めるための知識が身につきます。

■スケルトン渡しとは?原状回復・居抜きとの違い

まず、混同されがちな「スケルトン渡し」「原状回復」「居抜き」の違いを明確にしましょう。

・スケルトン渡し

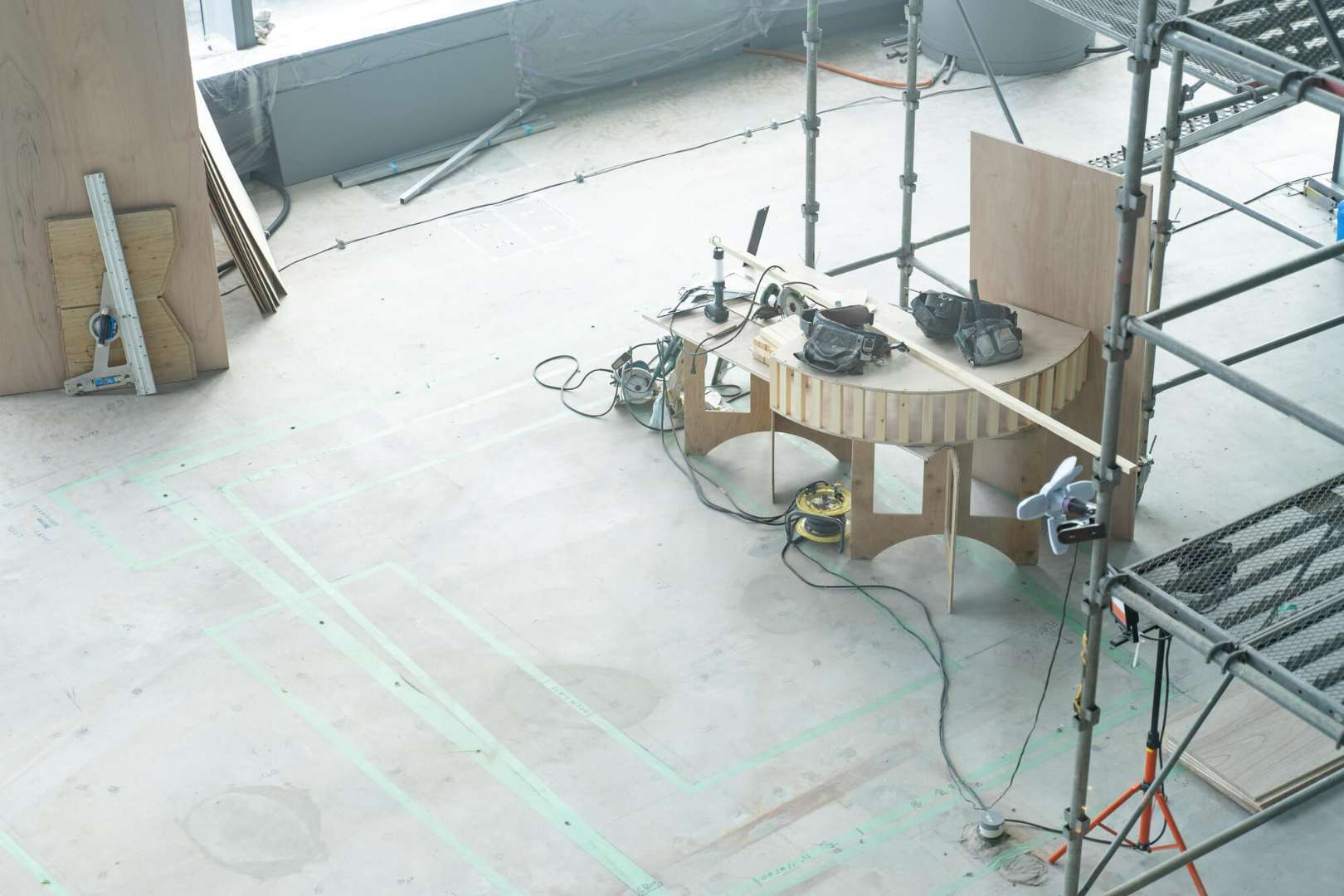

建物の構造躯体(柱・梁・床・天井のスラブなど)がむき出しになった、いわゆる「コンクリート打ちっ放し」の状態で物件を引き渡すことです。「スケルトン仕上げ」「スケルトン返し」とも呼ばれます。内装や自ら設置した設備(空調、排煙、給排水など)をすべて撤去する、最も大掛かりな解体工事が必要です。

・原状回復

「借主が物件を借りたときの状態に戻すこと」を指し、民法で定められた義務です。ここで最も重要なのは、「入居した時点の状態」が基準になるという点です。 つまり、入居時にスケルトン状態であった場合のみ、「スケルトン渡し=原状回復」となります。内装が整った状態で入居した場合の原状回復は、その状態に戻すことであり、スケルトンにすることではありません。この認識の違いが、トラブルの第一歩となりがちです。

・居抜き

スケルトンとは逆に、前の借主が使用していた内装や設備、什器などを残したままの状態で物件を引き渡すことです。退去する側は高額な解体費用を削減でき、次の借主は初期費用を抑えて開業できるメリットがありますが、必ず貸主の承諾が必要となります。

■賃貸契約書の重要性|確認すべきポイントは?

スケルトン渡しかどうか、そしてその範囲はどこまでか。そのすべての答えは「賃貸契約書」に記載されています。口約束や「前のテナントはこうだった」という慣習は、法的な効力を持ちません。

裁判などのトラブルに発展した場合、判断の拠り所となるのは契約書に記載された文言のみです。民法の原則よりも、当事者間の合意である契約書の特約が優先されることがほとんどです。「知らなかった」「聞いていない」は通用しないため、契約内容を正確に把握することが極めて重要です。

・確認ポイント①「原状回復の範囲」に関する条文

契約書の中の「原状回復」や「明け渡し」に関する条項を精査しましょう。そこに「スケルトン」「コンクリート打ち放し」「内装は全て撤去の上」といった直接的な単語が記載されていれば、スケルトン渡しの義務を負う明確な根拠となります。

・確認ポイント②図面や写真などの添付資料

注意が必要なのは、「スケルトン」という言葉がなくても、契約書に添付された資料によってその義務が示されているケースです。契約書本文に「本契約書添付の別紙図面の状態に復する」といった一文があり、その図面がスケルトン状態のものであれば、スケルトン渡しを行う義務が発生します。契約書本体だけでなく、必ず添付資料の隅々まで確認しましょう。

■スケルトン工事で発覚する2大トラブル

契約書の内容を確認し、解体工事の見積もりも取って一安心…とはいきません。実は、天井や壁をすべて取り払った後に、計画を根本から覆すような重大なトラブルが発覚するケースが後を絶たないのです。

① 解体後に発覚する「耐火被覆」の損傷・劣化

スケルトン状態になり、鉄骨の梁や柱が剥き出しになった際、その表面を覆っているモコモコとした吹付け材が「耐火被覆」です。これは、火災の熱から鉄骨を守り、建物の倒壊を防ぐための、建築基準法で定められた極めて重要な部分です。

この耐火被覆が、前のテナントが入居中に行った内装工事(間仕切りの設置や空調ダクトの増設など)によって無断で削られていたり、経年で劣化・剥離していることが多々あります。

耐火被覆が損傷した状態は法令違反であり、その状態では次のテナントは入居できず、建物の資産価値も著しく損なわれます。結果として、想定外の耐火被覆補修工事が必要となり、高額な追加費用と工期の遅延という最悪の事態を招くのです。

② 古いビルの「アスベスト」の発見

特に築年数の古いビルで警戒すべきなのが、「アスベスト(石綿)」の問題です。かつて耐火被覆材として、アスベストを含んだ吹付け材が使用されていました。

2022年4月からは、建物の解体・改修工事を行う際にアスベストの有無を事前に調査することが法律で義務化されています。もし調査を怠ったり、アスベストが発見されたにも関わらず適切な措置を取らずに工事を進めると、発注者(ビルオーナーやテナント)も罰則の対象となります。

万が一アスベストが発見された場合、全ての工事は完全にストップ。飛散防止のための厳重な養生や専門業者による除去・封じ込め作業が必要となり、数百万単位の追加費用と数ヶ月単位の工期遅延につながるトラブルになります。

》耐火被覆工事とは? 目的や必要性、ルールを解説!

》テナントの原状回復でよくあるトラブルは?対策と耐火被覆とアスベストのリスクを紹介!

■トラブルを避けるための注意点

これらの深刻なトラブルを未然に防ぎ、円滑に原状回復を終えるためには、以下の3つのポイントを必ず実行してください。

・契約範囲について貸主と事前協議を行う

契約書を読み解いた上で、少しでも解釈に曖昧な点があれば、必ず工事着手前に貸主(または管理会社)と協議の場を設け、工事範囲の認識をすり合わせましょう。議事録として書面に残しておくことが、後の「言った・言わない」のトラブルを防ぎます。

・退去日から逆算して余裕を持った計画を立てる

解体工事は、近隣への配慮や騒音の問題で作業時間が限られることも多く、予期せぬ事態で遅延しがちです。特に、前述の耐火被覆やアスベストの問題が発覚した場合、工期は大幅に延びます。明け渡しが遅れれば、追加の賃料や違約金が発生する可能性もあります。退去日から逆算し、最低でも1ヶ月以上の余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

・専門家によるリスク(耐火被覆・アスベスト)の事前調査を検討する

最も確実なトラブル回避策は、本格的な解体工事の前に、専門家によるリスク診断を受けることです。天井の点検口から内部を調査するだけでも、耐火被覆の劣化状況やアスベスト含有の可能性をある程度推測できます。 一見、追加の費用に見えるかもしれませんが、後から数百万単位の追加工事と訴訟リスクが発生することを考えれば、これは最も確実で、結果的にコストを抑えるための「投資」と言えるでしょう。

》アスベスト事前調査をしないとどうなる?違反時の罰則から実例・不要なケースまで徹底解説

■まとめ

テナントの原状回復における「スケルトン渡し」について、その定義から契約書での確認ポイント、そして潜在的なリスクまで解説しました。

スケルトン渡しの原状回復をトラブルなく終えるためには、まず賃貸契約書を正しく読み解き、貸主と工事の責任範囲について明確な合意を形成することが第一歩です。

しかし、契約書に書かれていること以上に注意すべきなのが、内装をすべて解体して初めて明らかになる「耐火被覆の損傷」や「アスベストの存在」といった、目に見えない専門的なリスクです。これらは、予期せぬ高額な追加費用や工期遅延を招く最大の要因となります。

スケジュール通り、予算内で、そして安全に原状回復工事を完了させるためには、計画段階でこれらの隠れたリスクまで見通せる、信頼できる専門家の知見が不可欠と言えるでしょう。

■耐火被覆工事でお困りなら、株式会社實川耐工にお任せください。

この記事を通じて、スケルトン渡しの原状回復には、目に見える解体作業の裏に、専門家でなければ見抜けない重大なリスクが潜んでいることをご理解いただけたかと思います。

弊社、株式会社實川耐工は、耐火被覆工事を専門とするプロフェッショナル集団です。 スケルトン工事に伴う耐火被覆の劣化診断・補修工事はもちろん、アスベストの事前調査から除去・封じ込め工事まで、ワンストップで対応いたします。

「解体したら、耐火被覆がボロボロだった…」

「アスベストが見つかって、工事が止まってしまった…」

このような最悪の事態に陥る前に、ぜひ一度ご相談ください。専門家の視点から、お客様の資産価値を守るための最適なご提案をいたします。

▼関連記事▼

》アスベストの使用が禁止されたのはいつから?禁止された背景と今後の課題を徹底解説

》解体工事の前に知りたい!アスベストが使用されている建物の年代を判定する方法とは?

》アスベスト調査の義務化はいつから?調査対象の工事や罰則を徹底解説!

》ロックウールとアスベストの見分け方は?それぞれの特徴やよく使用されている場所を紹介!

》マキベエの基本的な施工方法とは?活用するメリットや業者の選び方のポイントを紹介!